基本技術– category –

-

合成シリカと表面積

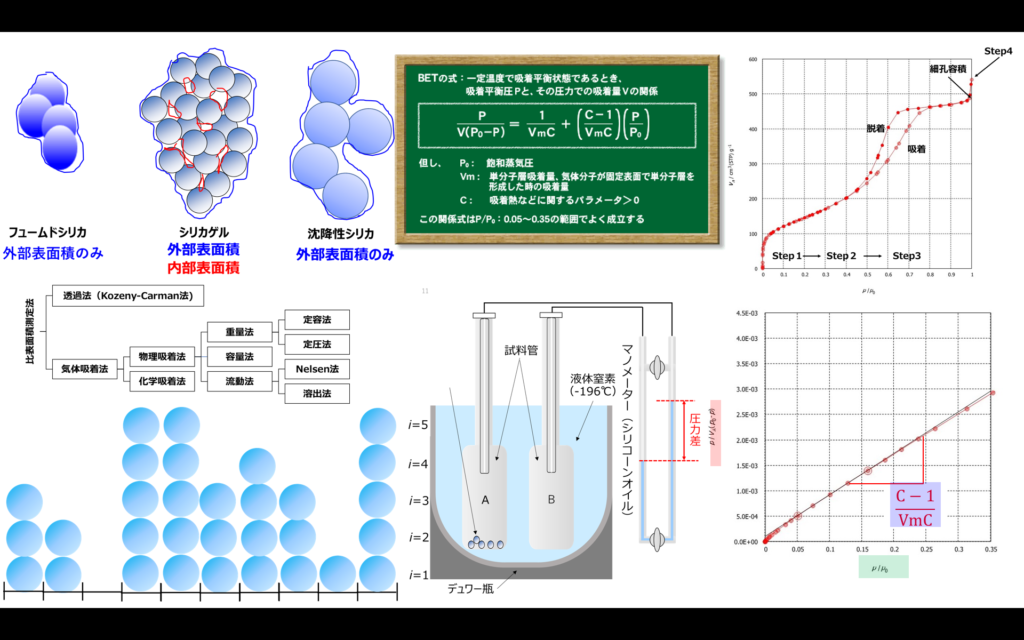

合成シリカの物性を評価するためには、表面積(比表面積)が重要な指標の一つとなります。今回は、合成シリカと比表面積の関係について、BET吸着理論を中心に解説します。 表面積と比表面積 表面積とは 表面積とは、立体を形成する全ての面の面積を合計し... -

シリカと吸着

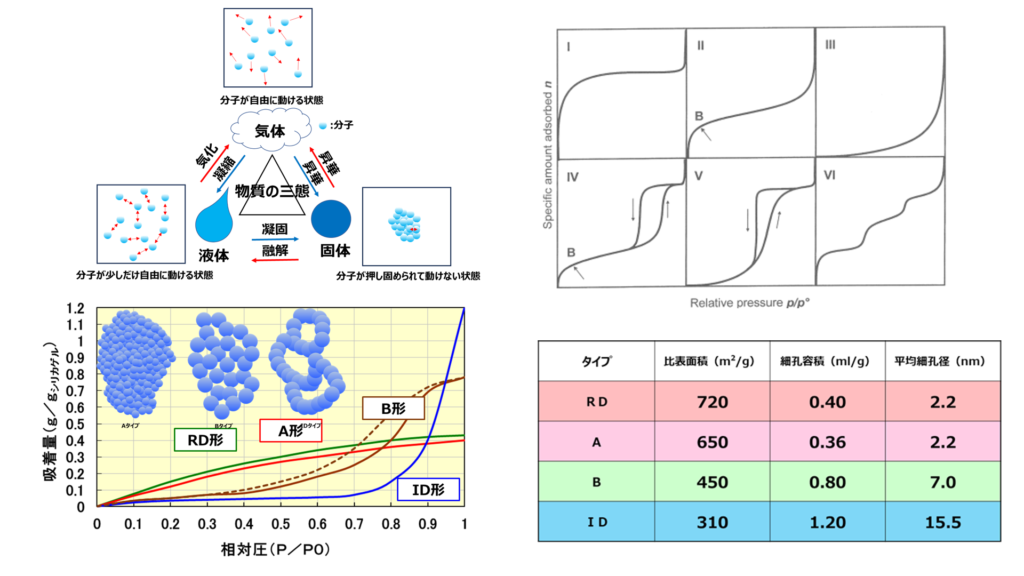

シリカは、表面や細孔を利用して物質を吸着します。この吸着機能を利用して水をはじめとして、有害ガスや重金属などの有害物を吸着、最近では二酸化炭素の吸着担体としても注目されています。 このように、よく“吸着”、“吸着”とわれわれの身近でも使用され... -

シラノール基

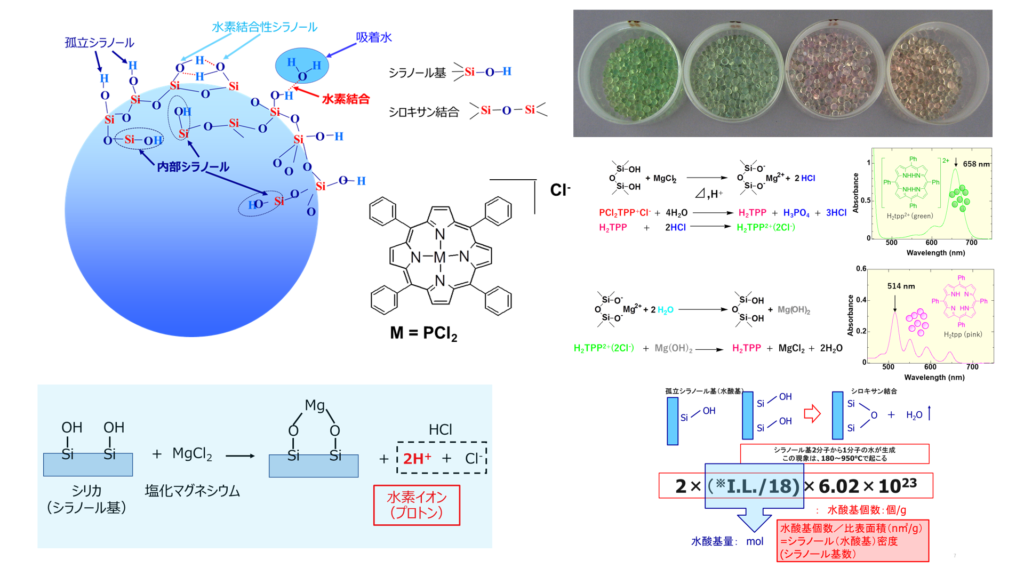

シラノール基とは化学式ではSi-OHと表され、シリカを理解する上で非常に重要な結合になります。 更に、シリカやシロキサン結合と密接な関係があります。また、シラノール基は、シリカ単体の性質にとどまらず、材料全体の性能を作用する重要な因子でもあり... -

中空シリカ

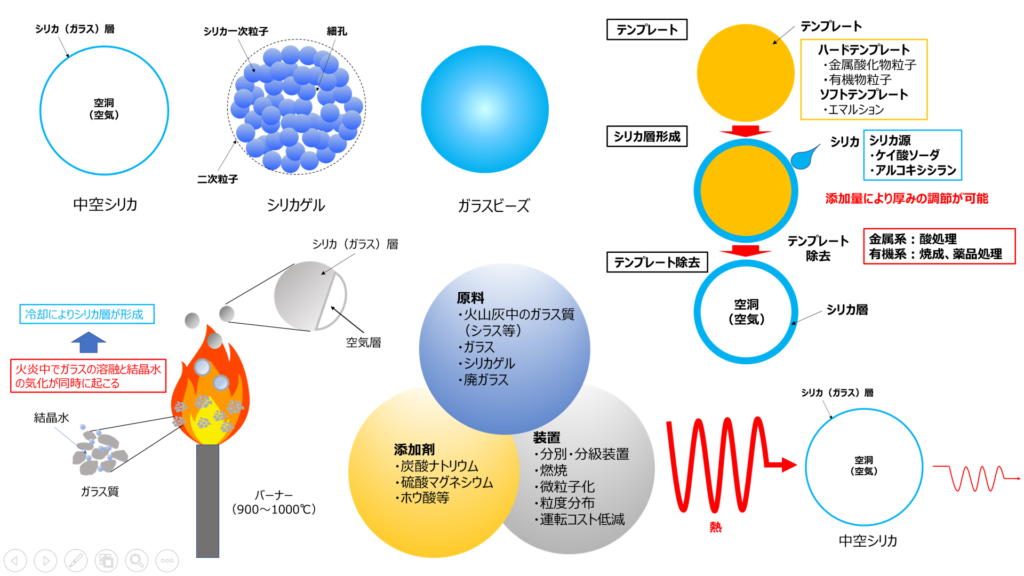

中空シリカとは、球状でシリカ層の内側に空気を有しており個体と気体の二重層を形成しているシリカで、風船のような構造をしていることからシリカバルーンやバルーンシリカとも呼ばれています。 また、ミクロンサイズのものはマイクロバルーン、ナノサイズ... -

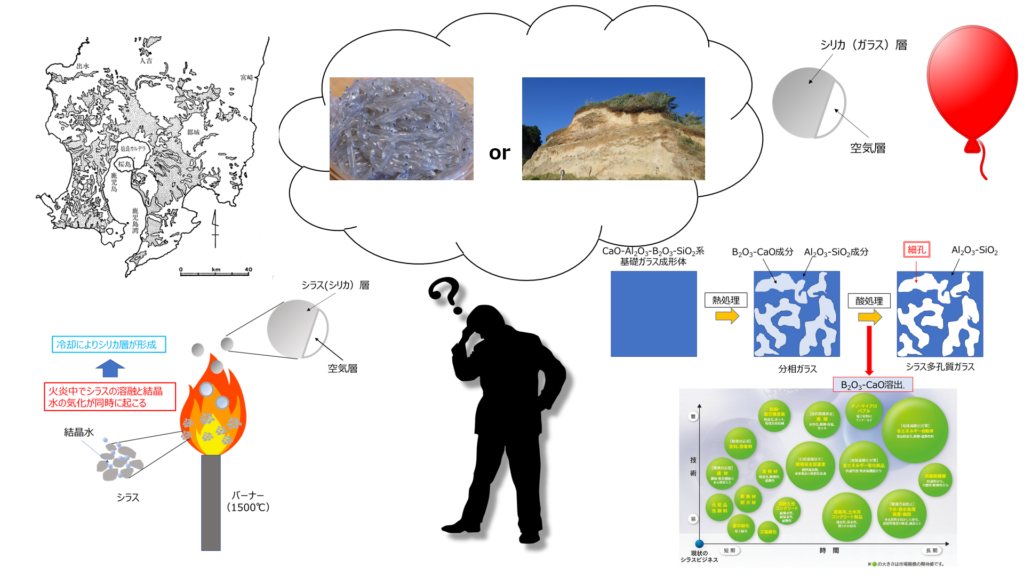

シラスとシリカ

最近、打ち合わせの時に鉱物資源としての“シラス”が意外と通じず、時には魚のシラスと勘違いされることもあり、全国的には知名度があまりないことがわかりました。 シラスは、九州南部に分布する鉱物資源でみなさんも中学の地理でシラス台地として習ったこ... -

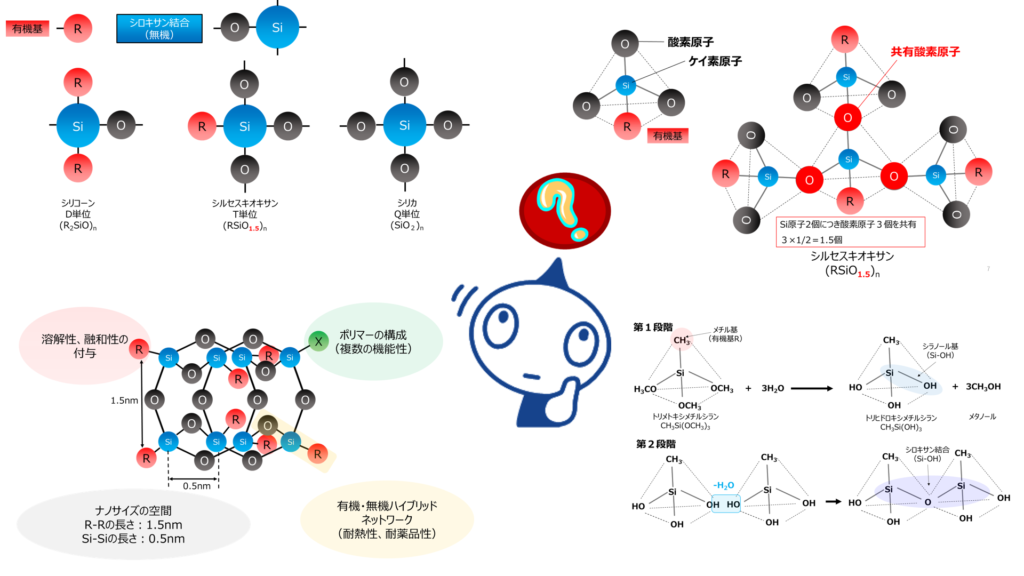

シルセスキオキサン

シルセスキオキサンとは、主鎖骨格がSi-O結合からなるシロキサン系の化合物で、[(RSiO1.5)n]の組成式で表されます。 単位組成式中に1.5個(1.5 = sesqui)の酸素を有するシロキサンという意味で、[Sil-sesqui-oxane]と称されます1)。 シリカとシリコ... -

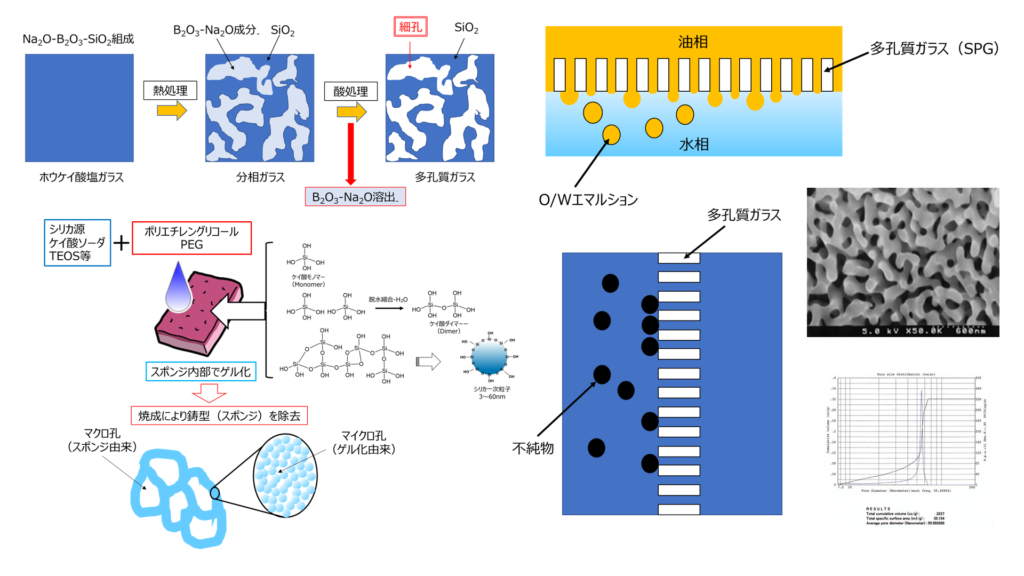

多孔質ガラス

多孔質ガラスは1940年頃に米国の特殊ガラスメーカーであるコーニング社により開発され、多孔質ガラスを高温で処理し、無孔化したものは96%の高ケイ酸質で「バイコールガラス」の商標で知られています。当初、多孔質ガラスは「バイコールガラス」の中間製... -

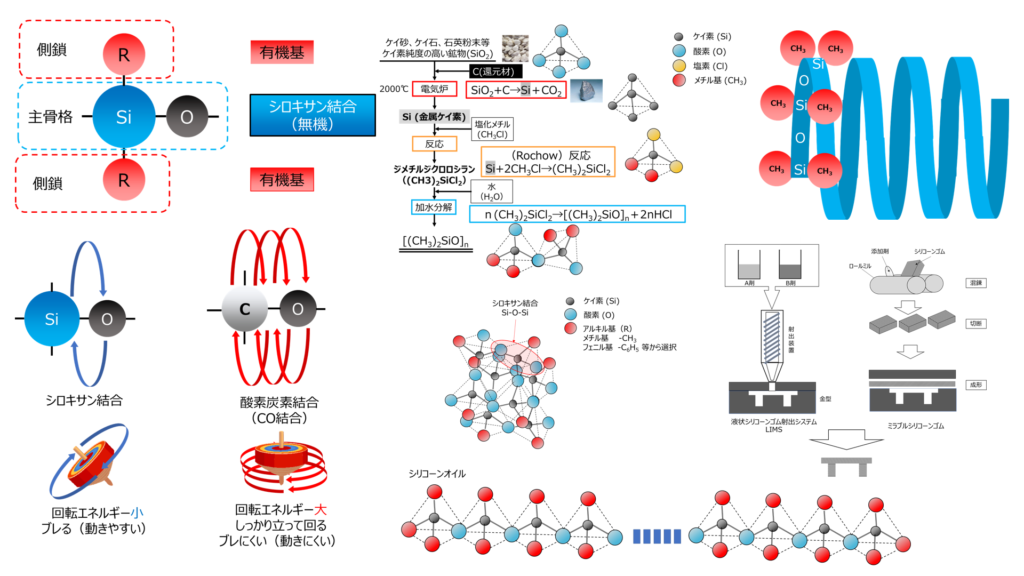

シリコーン(Silicone)

シリコーン(Silicone)とは、ケイ素と酸素からなるシロキサン結合(≡Si-O-Si≡)を主骨格とし、そのケイ素(Si)にメチル基(-CH3)などのアルキル基を主体とする有機基が結合したポリマーの総称です。 Fig1. シリコーンの構造 無機質のシロキサン結合と有... -

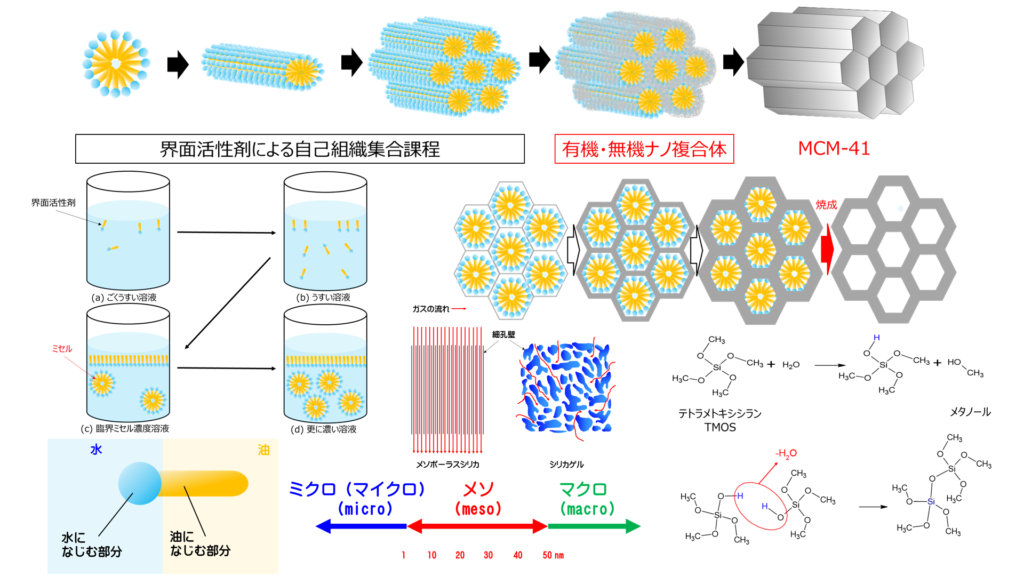

メソポーラスシリカ

メソポーラスシリカとは、多孔質材料の一種で、メソ(2~50nm径の細孔を持つ)ポーラス(=多孔質)材料のことです。多孔質とは、表面にたくさんの細孔が空いている状態を指します。 細孔とは、多孔質や多孔質材料が持つ微細な空孔のことです。 ちなみに百万... -

シリカゲル

シリカゲルは、20世紀初頭に潜水艦内部の乾燥を目的としてアメリカで量産化されており、昔から使用されている工業材料の一つです。 シリカゲルは、工業的にはケイ酸ソーダに硫酸を加えて作られ、中和反応により製造されます。 ケイ酸ソーダ中のシリカは...