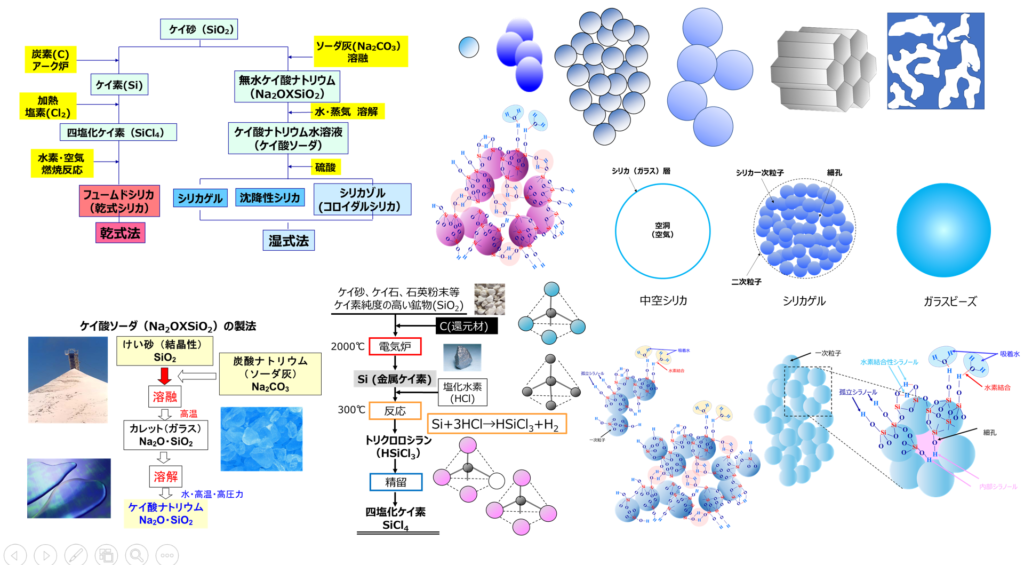

シリカ– category –

シリカに関する専門技術

-

クロマトグラフィーの核心:シリカの重要性とその活用

はじめに クロマトグラフィーは、化学分析において極めて重要な技術です。その中でもシリカは、分離効率の高い固定相として広く利用されています。本記事では、クロマトグラフィーの基礎からシリカの特性および応用までを解説していきます。 クロマトグ... -

シリカと塗料 ― 塗膜性能を支える無機微粒子の役割

はじめに シリカ(SiO₂)は、塗料分野において重要な機能性添加剤の一つです。透明性、硬度、分散安定性の一般の物性制御に加えて、塗料独自の性能であります艶消し制御、チキソトロピー性制御に欠かせない素材となります。更に、水系・溶剤系・UV硬化型... -

「湿度を“見える化”するシリカ:湿度インジケーターシリカゲルの原理と応用」

はじめに 湿度は多くの製品にとって品質や寿命に直結する重要な環境因子です。特に電子部品、精密機器、医薬品などの分野では、過剰な湿度は腐食や劣化の原因となります。これらの湿度管理において、簡便かつ視認性の高い手段として活用されているのが「... -

シリカと化粧品 ―美と機能を支える微細素材

はじめに シリカ(Silica, 二酸化ケイ素)は、化粧品業界において多彩な役割を果たす無機素材のひとつです。天然由来のものから合成シリカまで、粒径、形状、構造の異なる製品が数多く開発されており、その用途はスキンケア、メイクアップ、サンスクリー... -

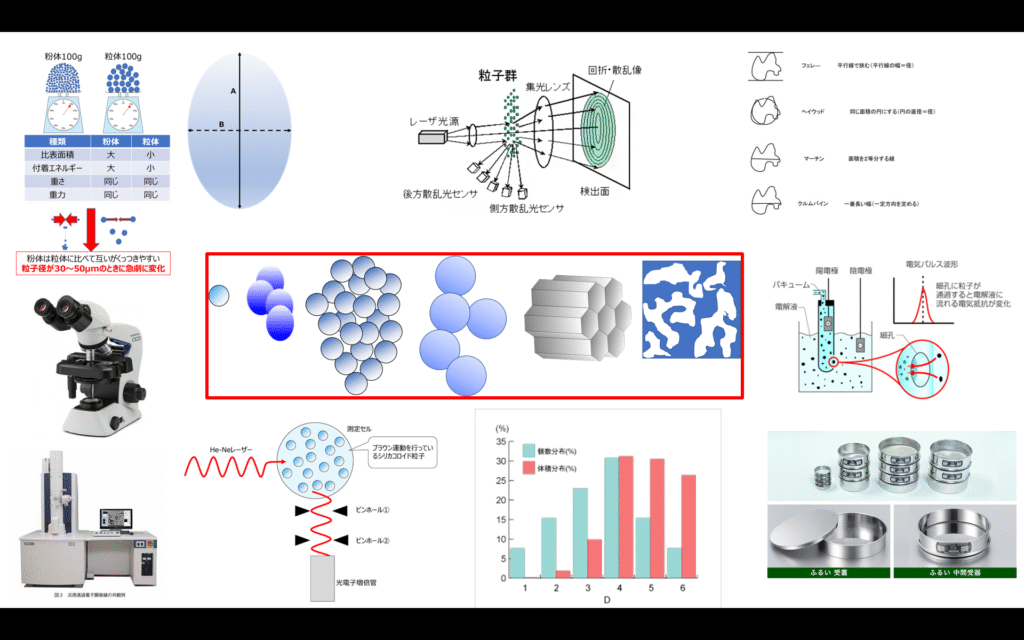

粒や粉のサイズ、どう測る?シリカの粒度測定ガイド

はじめに シリカの粒度分布測定は、その物理特性(分散性、沈降性、光学特性、充填性など)や用途(化粧品、塗料、ゴム、吸着材、クロマトグラフィーなど)を左右する重要な分析項目です。以下に、代表的な測定方法と特徴をまとめます。 粒子径と粒度分布 ... -

シリカセミナー開催のお知らせ

昨年ご好評をいただいたセミナーを2025年にも開催する運びとなりました。詳細は以下の通りです。講師紹介割引もご用意しております。こちらからお問い合わせください シリカ微粒子の合成と高機能化および活用法【LIVE配信】~上手に使うための選定法や取扱... -

PETEROTECH 1月号に論文が掲載されました。

石油学会誌PETEROTECH 1月号に、『非晶質合成シリカの機能と応用』というタイトルで論文が掲載されました。 詳細につきましては、こちらでご確認ください。 https://www.sekiyu-gakkai.or.jp/jp/kankou/petro/petro4801.pdf -

コロイダルシリカの実用総合知識~コロイダルシリカに関する情報の整理と使いこなすためのテクニック~

📣過去多くのシリカセミナーで講師として登壇させていただいた中で、コロイダルシリカ中心のセミナーの開催の要望をたくさんいただいておりましたところ、遂に開催が決定しました! 主催:サイエンス&テクノロジー株式会社日時:2024年12月13日(金) ... -

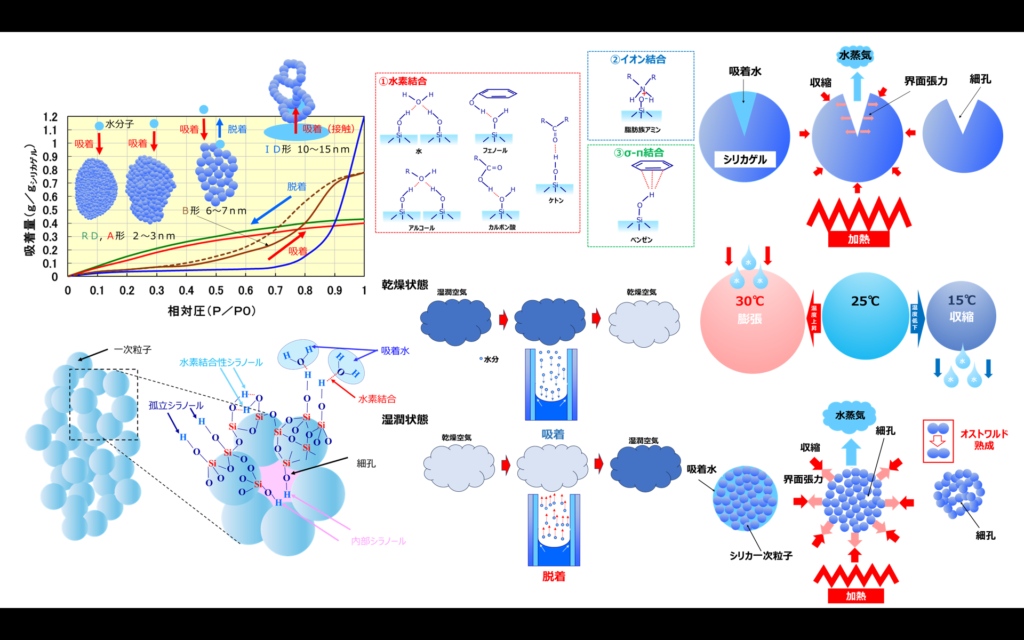

シリカと乾燥剤 乾燥剤としてのシリカのメリット・デメリットと活用法

このページを読むとわかること シリカゲルが乾燥剤として用いられる理由 シリカゲルの乾燥メカニズム シリカゲルは加熱再生により劣化します はじめに 乾燥剤として使用されるシリカの代表格としてシリカゲルがあります。シリカゲルは、化学吸着、物理吸着... -

台湾向けシリカセミナー

以下のセミナーに講師として登壇させていただきます。詳細につきましては、リンク先(中国語)でご確認ください。 三建資訊有限公司 主催https://www.sumken.com.tw/index 10/3 中空シリカの高機能化のための技術開発動向と応用展開 ~ファインケミ...

-1024x640.png)

-1024x640.png)

-1024x640.png)