はじめに

シリカ(英:silica)の組成式は、SiO2で表すことができ、二酸化ケイ素(SiO2)、もしくは二酸化ケイ素によって構成される物質の総称です。シリカという呼び名のほかに無水ケイ酸、ケイ酸、酸化シリコンと呼ばれることもあります。

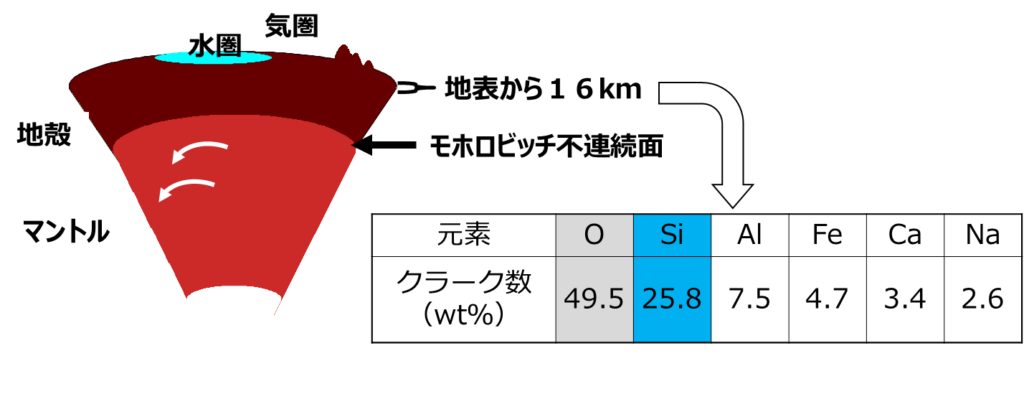

シリカを構成している元素である酸素(O)とケイ素(Si)は、地殻に含まれている元素の割合を多い順に表したクラーク数の順位では1位、2位を占めており、地殻中で最も多く存在する元素で構成されていて、シリカを主成分とする鉱物が数多く存在する理由の一つです。

クラーク数とは、地表部付近からおおよそ海水面下10マイル(16km)までと定めた地殻中の元素を存在割合順で示した数で、われわれのようなシリカを取り扱う者に取っては、非常に重要な数です(表1)。しかし、現在ではあまり意味が無いといわれています。今回はなぜクラーク数は意味が無い数値といわれているかについて解説をするとともに、地殻に加え地球上、太陽系全体での元素の存在割合についてもお話をさせていただきます。

Fig1.クラーク数とシリカ

クラーク数

クラーク数とは、地表付近の元素の量の大小関係を示すために、各元素の存在割合を重量パーセントで表したもので、地質学の分野でよく用いられる数値で、化学の分野でもよく使用されます。

クラーク数の算出方法

アメリカ合衆国の地球化学者フランク・ウィグルスワース・クラーク(Frank Wigglesworth Clarke、1847年-1931年)らは地殻中の元素の存在度(元素の割合)を推定するにあたり次の3つの仮定から、クラーク数を求めています。

①対象範囲を『地殻』とし、地表部付近からおおよそ海水面下10マイル(16km)までと定めた。

②地殻以外でも元素は存在するため、岩石圏(93.06%を占める)水圏(同じく6.91%)、気圏(同じく0.03%)に分類して、3つの値を合計と仮定する。

③岩石圏での物質の割合は95%のマグマが冷えてできた火成岩、4%の頁岩、0.75%の砂岩、0.25%の石灰岩より成ると仮定する。

クラークらは上述した仮定をもとに、1924年に火成岩中の元素の割合を8,600個の岩石から求めた分析値と5,159個の試料の分析した平均値から推定しています。

クラーク数の学術的な取り扱い

ソ連(現ロシア)の地球化学者アレクサンドル・フェルスマンはクラークの業績をたたえて、元素の存在度(割合)のことを「クラーク」と呼ぶことを提案し、日本でも少なくとも1931年までには「クラーク数」という用語が使われだしていたという記録が残っています。

ところが、1937にクラークも所属をしていた地質調査所(USGS)によるフェルスマンの呼称の提案を紹介した報告書では、clarke numberは使用されておらず、relative abundance of the elements(相対的な元素の存在割合)という言い方をしています。 クラーク数が採用されなかった訳は、話者によって定義がまちまちになってしまうことです。これは、クラーク数が学術的にあまり意味を持たなくなってしまった理由で、次の3つが要因と言われています。

①あくまでも相対的な指標であって対象物は規定していない。

②一個の岩石内の成分についてでもよいし地殻全体の成分についてでもよい。

③着目量は質量比でも原子個数比でもよい

更に、「地殻」を地表下10マイルで近似する科学的意義が薄れてしまった事も要因といわれています。

日本での取り扱い

クラーク数は、1938年から1990年代まで「クラーク数」と称してよく使われた数値で、希元素の分析の草分け的な存在である、木村健二郎先生が1949年に発刊した書籍「稀元素の分類」ではクラーク数が用いられていて、この本がもとにクラーク数が全国的に浸透したものといわれています。

しかし、1990年以降は、上述した国際的な取り扱いを受けて「地学事典」ではクラーク数の曖昧さを指摘し,使用を避けることを提案しています。更に、「化学辞典」では現在の地殻の定義を示してクラーク数が現在ではあまり意味を持たないことを暗に述べています。一方、出版年の最も古い化学大辞典(1960年)ではではそのような評価はみられないことから、学術辞典により評価が分かれています。また、評価が興味味深いのは「理化学辞典」(岩波書店)の記述で、第4版(1987)ではクラーク数はクラークの人物名と共に項目としてとりあげられていましたが、第5版(1998)ではクラーク数の項目は削除されています。

クラーク数の整合性

ゴールドシュミットによる実験

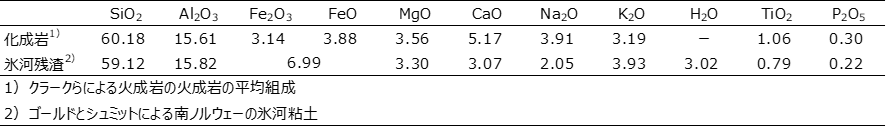

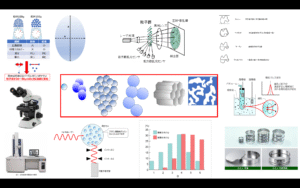

ゴールドシュミット(V.M Goldschmidt)は地球化学の祖と讃えられる偉大な地球化学者であるが,彼は地殻岩石の平均組成を与える試料として南ノールウェイの氷河残渣(氷河が溶けた後に堆積する微細岩石粉末試料)を取り上げ、その元素組成がクラークとワシントンの火成岩の平均値とよく一致することを示しています。(表1)。

堆積試料中のカルシウムとナトリウムの含有量が低いのは岩石から一部溶出した結果であると解釈し、水の含有量を除いて再計算することで両者はほとんど一致します。

表1. 火成岩の平均組成と氷河粘土の組成の比較

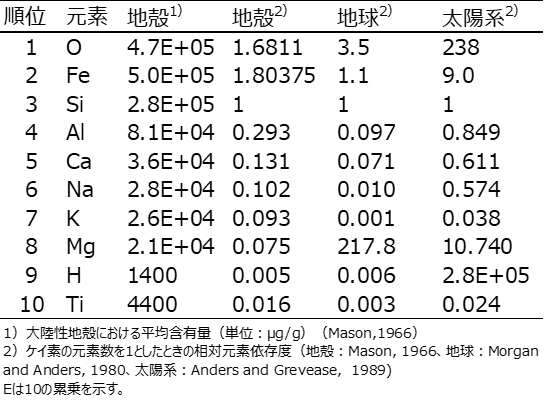

地殻,地球,太陽系の元素組成

表3に、地殻を基準とした場合の、地球、太陽系の元素存在度の比較(上位10傑)を示します。地殻は、大陸性地殻における平均含有量(単位:μg/g)、地球、太陽系については、ケイ素の含有率は地殻と同じという仮設に基づき、元素数を1としたときの相対元素依存度を算出しています。

表3. 地殻、全地球、太陽系の元素存在度の比較(上位10傑)

地殻

地殻の元素組成は、原理的には地殻を構成する岩石の産出頻度とその組成から推定することができます。しかし、地殻を構成する各岩石の平均化学組成はある程度正確に求めることはできるにしても、岩石の相対存在度に関しては実際に採取、分析できる試料は地表に露出している岩石がほとんどであり、全地殻についての値を実験から正確に求めることは事実上不可能です。

このため、いろいろな研究者によって地殻の平均元素組成をより正確に推定する試みがなされてきました。表3に存在度の一例を挙げます。

クラーク数では、酸素の次がケイ素という順列になっていますが、表3で示した存在割合では酸素の次に鉄が多いという結果となっています。当時、クラークとワシントンによる火成岩の平均組成の推定値は大陸地域の岩石圏の組成であって、クラーク数が提唱された後、海洋底に広がる岩石(海洋性地殻)が大陸性地殻と比べて鉄やマグネシウムに富み,ケイ素に乏しい岩石からなることがわかり、クラークとワシントンの推定値は必ずしも地殻全体の組成を反映するものではないことが明らかとなりました。

地球

表3に地殻を含めた全地球の元素組成は、マントルと核の組成とそれらの存在比から求められます。マントルと核の質量が地球全体の質量の99%以上を占めるので、結果、地殻の元素組成は地球の元素組成にほとんど反映されていないといえます。

太陽系

地球を含めた太陽系の元素組成は次の方法を用いることで求められます。太陽系の全質量の99%以上を太陽が占めることから、太陽系の元素組成は太陽の元素組成に実質的に等しくなります。このため、元素組成が太陽とほとんど等しいと考えられている隕石の分析値が用いられ、これらを精密に分析することで、元素について精度の良い値が得られます。他に、太陽の元素組成は太陽光の分光分析から求める方法がありますが精度が良くないため、隕石の分析のほうが分光分析より正確といわれています。

まとめ

クラーク数は、分析技術の発展により地殻全体の元素組成を表しているものではないことが証明され、定義もまちまちであることから現在ではあまり意味が無いといわれています。しかし、シリカは、クラークが定めた地表から10マイルまでの大陸性の地殻はシリカの経済的採掘範囲であることから、シリカを取り扱う者にとっては非常に重要な数値であることは変わりがないと思います。更に、シリカは地殻ばかりではなく、地球全体、太陽系(太陽)においても重要な構成元素の一つであることは非常に興味深いところで今後の研究の発展に期待です。また、元素測定行う際に、ICP、原子吸光、EDXのような分析機器を用いることなく、正確に元素量を測定していた当時の分析技術の高さには驚きです。

-300x188.png)

-300x188.png)

-300x188.png)

コメント